Part 2. ACE가 보여준 인간과 AI의 협력, 그리고 과제

2025-10-31 / 01월호 지면기사

/ 한상민 기자_han@autoelectronics.co.kr

댄 ‘애니멀’ 자보르섹

Dan ‘Animal’ Javorsek

Applied Intuition - EpiSci

올해 초 어플라이드 인튜이션(Applied Intuition)에 인수된 에피사이(EpiSci) CTO 댄 ‘애니멀’ 자보르섹(Dan ‘Animal’ Javorsek) 박사는 DARPA에서 Air Combat Evolution(ACE) 프로그램을 이끌며 인간 수준의 전투 자율성을 실험했던 인물이다. 그의 목표는 단순히 AI를 전투에 투입하는 것이 아니라, 인간과 기계가 함께 작동할 만큼의 ‘신뢰’를 증명하고 항공과 자동차의 자율성 간극을 좁히는 것이었다. 그는 공중전 훈련 중 조종사 생명을 구한 자동 지상충돌 회피 시스템(AGCAS) 사례를 들며 “기술은 이미 1980년대에 존재했지만, 조종사들이 믿지 않았기에 30년 늦게 실전 배치됐다”고 말했다. 기술보다 더 어려운 것은 신뢰의 진화다. 자보르섹의 ACE 이야기는 오늘날 자율주행이 마주한 가장 큰 과제, 즉 ‘신뢰의 결핍’과 맞닿는다. 기술은 이미 도로 위에 있지만, 우리는 아직 그것을 완전히 믿지 못하고 있다. 이것이 어플라이드 인튜이션이 국방에 임하는 자세다.

글 | 한상민 기자_han@autoelectronics.co.kr

In English

국방 자율성: 전장으로 간 SDV

2019년 시작된 DARPA Air Combat Evolution(ACE)의 목표는 신뢰할 수 있고 확장가능한 인간 수준의 자율성을 공중전 영역에서 실현하는 것이었다.

이와 관련 댄 자보르섹 박사는 10월 28일 공군호텔에서 개최된 ‘신뢰성 AI 기반의 한국형 유무인체계(MUM-T) 발전 국제세미나’에서 자율성을 이해하는 가장 좋은 방법은 데이터를 나열하는 것이 아니라 이야기를 통해 공감을 끌어내는 것이라며 한 영상을 소개했다.

그것은 미 공군 F-16 파일럿(교관)과 훈련생이 벌인 실제 교전 훈련 장면이었다.

신뢰는 코드로 되지 않는다

“F-16은 단좌기입니다. 사고가 발생했을 때 조종사가 실신하거나 통제력을 잃으면 즉시 전투기가 통제 불능 상태에 빠져 사망할 수밖에 없습니다.”

조종사는 7.8G의 하중을 견디려 했지만 실신했다. 항공기는 마하 1.2를 넘어 지면을 향해 50도 각도로 급강하했는데, 이때 자동 지상충돌 회피 시스템(Automatic Ground Collision Avoidance System, AGCAS)이 개입하면서 자동으로 기체를 상승시켜 조종사를 구했다. 이 시스템은 1980년대 중반에 이미 가능했던 기술이었지만 실제 전투기에 적용된 것은 2014년, 약 30년 후였다.

“이것은 기술적 한계 때문이 아니라 신뢰(trust)의 문제였습니다. 조종사들이 시스템을 믿지 않았던 것입니다.”

ACE 프로그램의 출발점이었다. 자보르섹 박사는 ‘전투 자율성(combat autonomy)’을 이야기할 때 핵심은 기술이 아니라 신뢰. 조종사와 시스템이 함께 작동하려면 인간이 이 기술을 신뢰해야 한다는 점이라고 강조했다.

전장의 퍼즐을 다시 짜다

이 이야기는 2018~2019년경 미 공군이 주목했던 새로운 전투 개념, ‘모자이크 워페어(Mosaic Warfare)’로 넘어간다.

기존 전장은 각 시스템이 서로 고립된 상태에서 작동하는 ‘퍼즐’ 구조다. 각 기체나 장비가 자기 센서로만 환경을 인식하고 조종사나 운영자가 개별적으로 결정을 내려 행동하는 방식이다. 하지만 미래의 전장은 훨씬 복잡하고 유동적이기 때문에 이렇게 분절된 구조로는 대응할 수 없다.

“각각의 시스템을 ‘모자이크 타일’처럼 유연하게 조합할 수 있는 구조로 바꿔야 합니다. 각 타일(무기·센서·플랫폼)은 본래의 목적을 유지하면서도 다양한 조합으로 새로운 전술 효과를 만들어낼 수 있어야 했습니다.”

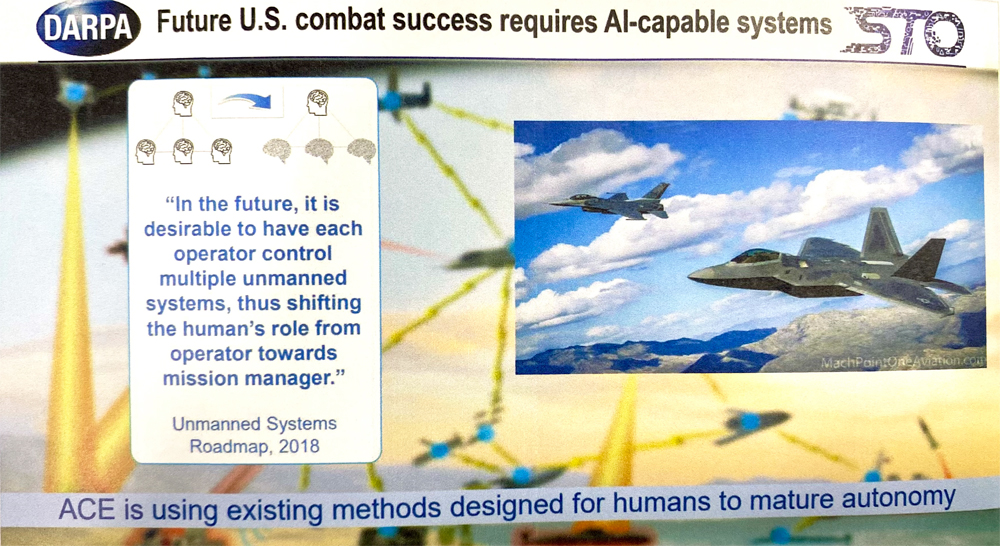

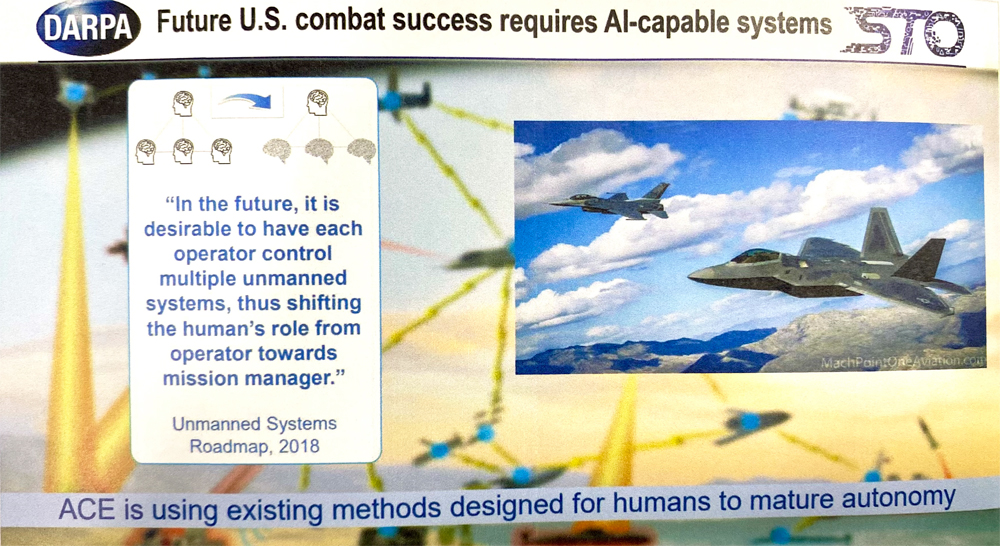

이 개념은 ‘효과 기반 전투(effects-based operations)’로부터 발전된 것으로, 사실상 자율 시스템 없이는 구현이 불가능한 전략이다. 자보르섹은 전투기 조종사로서 F-22, F-16, F-35를 운용하면서 이런 복합적 상황을 사람이 직접 모두 관리하는 것은 불가능하다고 생각했다. 즉, 미래 전쟁에서 인간의 역할은 단순 조종사(operator)가 아니라 ‘미션 매니저(mission manager)’, 여러 무인 자산을 동시에 지휘하고 자율 시스템과 협업하는 역할로 진화해야만 했다. "새로운 형태의 신뢰와 검증 체계가 필요했습니다. ACE 프로그램이 바로 그 신뢰를 실험하는 장(場)이었습니다. 인간 조종사가 AI 시스템을 신뢰하게 만들기 위해 인간이 훈련받는 방식 자체를 AI에게도 적용해 ‘길들이는(nurture)’ 접근을 취했습니다.” 자보르섹 박사가 말했다.

승리보다 중요한 설명가능성

자율성의 가장 좋은 실험 무대는 공중전(dogfight)이다. 복잡한 전장 전체를 다루기 전에 1대1 공중전을 통해 AI의 전술 판단력과 반응성을 시험할 수 있다. DARPA의 ‘AlphaDogfight Trial’은 이런 목적에서 시작됐다. 이 프로그램은 조종사와 AI 알고리즘 간의 대결을 통해 ‘신뢰가능한 전투 AI’를 만드는 과정이었다.

“경쟁은 인간의 잠재력을 끌어내는 데 효과적이고 AI에게도 같은 원리가 통합니다. 이 프로젝트는 IBM의 Deep Blue(체스), Google DeepMind의 AlphaGo(바둑), 그리고 OpenAI Five(Dota 2)와 같은 AI 전략 게임의 전통을 이어받았습니다. 하지만 이번엔 하늘에서 벌어지는 실시간 전투 시뮬레이션이었습니다.”

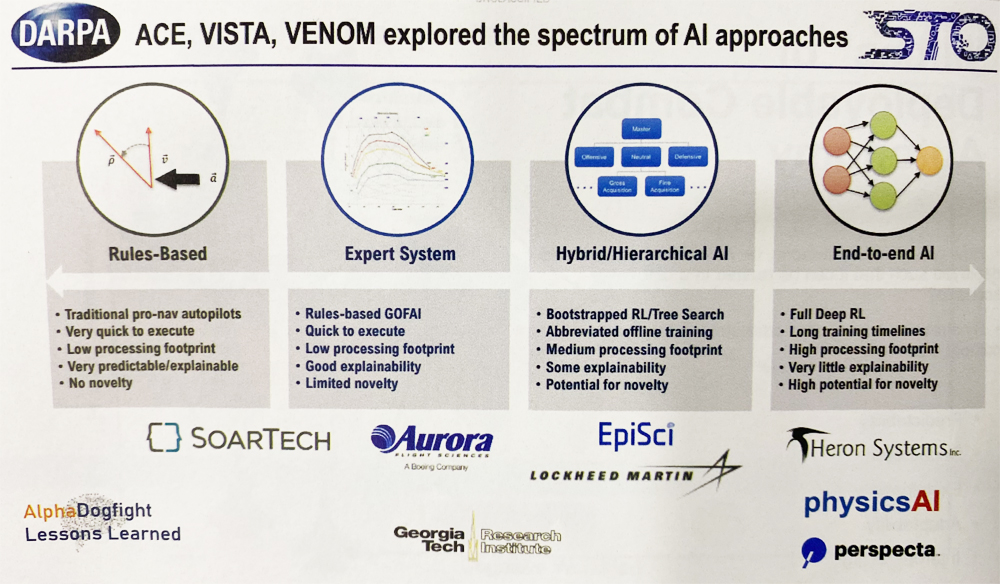

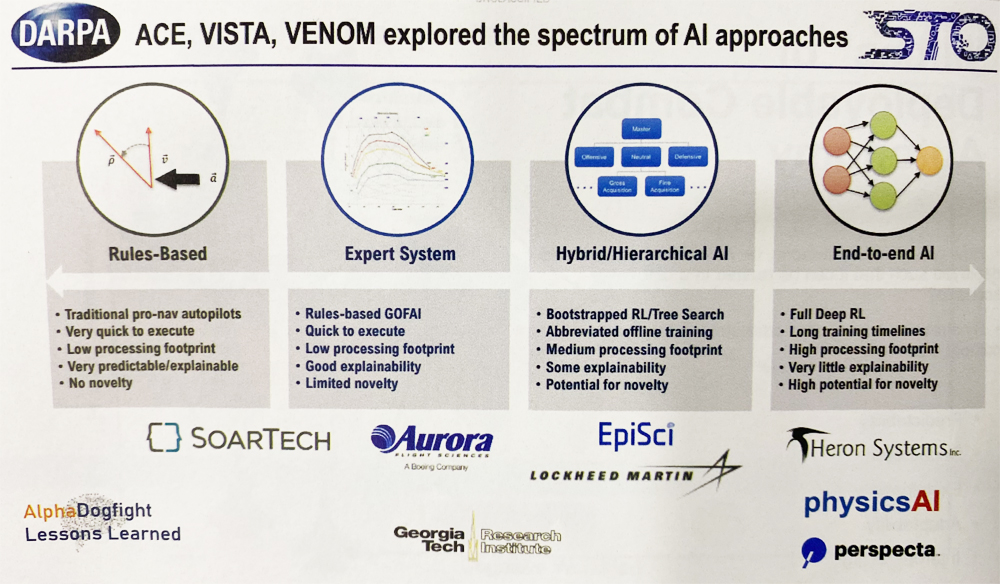

본래 프로그램은 6개월짜리로 계획됐지만 코로나로 13개월로 연장됐다. 총 8개 팀이 참여했으며 Aurora, Heron Systems, Lockheed Martin, EpiSci(현 어플라이드 인튜이션) 등이 포함됐다.

이들은 정부가 제공한 표준 알고리즘과 인간 조종사, 그리고 서로 간 AI 대결을 통해 성능을 겨뤘다. AlphaDogfight는 단순 경연이 아니라, 인간과 AI 간 ‘신뢰 형성 과정’이었다. 프로그램은 이후 X-62 Vista 시험기 등 실기체에 탑재돼 실제 비행 시험으로 확장됐다.

“ACE 프로그램은 규칙 기반(rule-based) 시스템에서 시작해 모델 프리 (end-to-end, E2E) 강화학습 AI까지 다양한 접근 방식을 실험했습니다. 시뮬레이션에서는 E2E AI가 가장 높은 성능을 보였지만, 실제 환경에서는 예측 불가능성과 오류 원인 추적이 어려워 한계가 있었습니다. 결국 모든 팀은 계층형(hierarchical) 접근 방식으로 수렴했습니다. 설명 가능성과 유연성을 확보하기 위해서였습니다.”

ACE 프로그램의 다음 단계는 ‘시뮬레이션을 넘어 실제 비행기로 가는 것’이었다. AI 알고리즘이 아무리 시뮬레이션에서 뛰어나더라도 현실 세계의 변수를 극복하지 못하면 실전에서 쓸 수는 없었다. 그들은 X-62 Vista 시험기에 개발한 에피사이의 에이전트를 탑재하고 비행했다. 시험은 여러 기종으로 확장됐고, 유인기와 무인기를 혼합한 복합 편대 작전으로 진화할 예정이다.

신뢰가 전투의 자산

자율성은 항공 분야에서 먼저 태어났다. 1912년 ‘자이로 오토파일럿’이 등장했다. 자동차의 크루즈 컨트롤은 2000년에야 상용화됐다. 항공이 앞섰고 자동차가 뒤따랐었다. 그런데 세기가 바뀌면서 자동차 산업이 항공을 앞지르기 시작했다.

자보르섹 박사는 그 이유를 성능과 신뢰의 지표 정의 차이라고 해석했다. 항공이 조종사의 신뢰도에 의존한 반면, 자동차 업계는 ‘Miles per disengagement’와 같은 기준을 세우고 기업 모두가 이 지표를 사용하면서 얼마나 오랫동안 인간 개입 없이 안정적으로 달릴 수 있는가로 신뢰를 평가했기 때문이라고 했다.

“이 덕분에 점진적인 기능 확장, 예컨대 차선 유지보조(LKA), 적응형 크루즈 컨트롤(ACC), 자동 긴급제동(AEB)이 가능해졌습니다. 이런 점진적 접근이 신뢰를 단계적으로 쌓는 과정입니다. 운전자가 기술을 신뢰하고, 그다음 기술이 운전자를 더 신뢰하도록 하는 루프가 형성된 것입니다.”

그러나 국방에서는 이런 상업적 의지, 점진적 접근을 취하기 어렵다. 민간 자율주행은 수십 년 동안 수천 대의 차량과 수억 마일의 데이터를 축적하며 발전해왔지만, 예를 들어 미 공군은 그런 시간적 여유가 없다. ACE 프로그램의 목표도 일부분 이 간극을 좁히는 것이었다.

단일 시험기 수준에서 끝나는 것이 아니라, 모든 유인기를 자율 시스템 자산으로 전환해야 했다. 그렇게 해 조종사 지원 기능(pilot-assist)을 더 빨리 실전에 투입하고, 단순히 조종사 생존율을 높이는 것뿐만 아니라 장기적으로는 완전 자율 전투기 개발에도 다가가고자 했다.

자율 전투의 성공 조건은 기술 그 자체보다 예측 가능성(predictability), 반복 가능성(repeatability), 설명 가능성(explainability), 적응성(adaptability), 상호 운용성(interoperability)에 있다. AI가 시뮬레이션에서는 잘 작동하지만, 실제 전장에선 설명 불가능하게 오작동한다면 아무리 이겨도 실패다. 기술과 전술을 함께 진화시키는 co-evolve 접근만이 진정한 성공의 열쇠가 된다.

”기술과 전술이 따로 발전하는 시대는 끝났습니다. 신뢰가 바로 전투의 화폐(currency of combat operations)입니다. 그것이 바로 인공지능이 전장에 받아들여지지 못하는 가장 큰 이유이기도 합니다.” 자보르섹 박사가 말했다.

ACE 프로그램은 AI를 인간 대체물이 아닌 보조자(augmentor)로 설계한 프로그램이었다. AI는 전투 파일럿을 대체하는 것이 아니라, 그들의 능력을 증폭시키는 존재다. 자보르섹 박사의 표현을 빌리면, AI는 젊은 중위(Lieutenant)를 단 몇 달 만에 베테랑 탑건 졸업생으로 만들어줄 수 있는 훈련 파트너다.

“우리가 구축한 신뢰의 고리는 전투원, 납세자, 그리고 동맹국 모두에게 이익을 줍니다. ACE 프로그램의 진짜 성과는 기술이 아니라, 인간이 AI를 신뢰할 수 있게 된 순간입니다.”

AEM(오토모티브일렉트로닉스매거진)

<저작권자 © AEM. 무단전재 및 재배포 금지>

.jpg)